lunes, 17 de agosto de 2020

UN EPISODIO DE LA GUERRA CIVIL (Isidoro García Flores)

domingo, 16 de agosto de 2020

LA ROPA SUCIA (M. de la Roche)

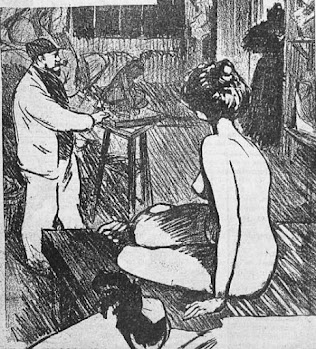

El lance, que fue famoso, extraordinario, ocurrió en Roma, la ciudad de los Papas. Allí vivía una lavandera que era la predilecta de todos los hogares; una lavandera disputada, más aún, mimada por todas las familias. Los servicios de Margarita, que así se llamaba la princesa del enjabonado, se pagaban muy bien por las más encopetadas señoras. - ¡Oh, Margarita! - decían muchas damas de ilustre abolengo; - ninguna como ella para dejar la ropa blanca, igual que el campo de la nieve. ¡Que puños tiene, cómo aprieta y qué restregones tan fuertes los suyos!...

Por supuesto, que con solo ver a Margarita se comprendía que fuese una lavandera inimitable. Alta, erguida, de hombros anchos, brazos recios y fuerte musculatura, más parecía un suizo de la guardia del Pontífice que una feliz trabajadora. En su rostro había señales que delataban las delicadezas propias de su sexo. Aquellos ojos negros rasgados, brillantes, hablaban de amor: la boca plegada, de labios finos y sonrosados, parecía fabricada para expresar ternezas. Margarita era, además de una sirviente excepcional en su clase, una mujer guapa y garrida a carta cabal.

Empezó su oficio a los quince o dieciséis años, y lo empezó teorizando; que hasta en eso de lavar caben las teorías, cuando están bien aplicadas. La ropa sucia - decía Margarita - debe lavarse en casa; en ninguna otra parte queda mejor, y además se evitan curiosidades impertinentes y comentarios indiscretos.

Margarita empezó a ir a las casas y en todas partes adquirió merecido renombre. Las doncellas defendían a Margarita, y las señoras lo mismo: de suerte que Margarita ganaba cuanto quería, y también iba de uno en otro palacio, según su antojo, y hasta parecía algo amiga de algunas muy ilustres señoronas de la corte.

En aquella sazón vivía en Roma la princesa de Frascheti, rubia adorable, ideal, con los ojos claros como el cielo de un amanecer primaveral, y el pelo rubio como rayos de sol. El principe Frascheti era un viejo gruñón y celoso, extremadamente celoso. para evitar las miradas que los galanes dirigían a la princesa, y burlar riesgos mayores y muy posibles, prohibió en absoluto a su mujer el que saliese a la calle. Despidió a sus criados, sustituyéndole por mujeres viejas como él, con trazas de brujas, y convirtió su señorial mansión en una especie de castillo encantado, cárcel de la hechicera rubia destinada a no gozar del mundo y a consumir su hermosura en aquellos solitarios salones, en los cuales acabaría por morir de aburrimiento, de frío en el alma.

Dijéronle cierto día al príncipe que su mujer recibía billetes amorosos. - ¿Pero, cómo? - preguntó`- ¿dónde? - Pues, en los cestos de la ropa limpia que las lavanderas devuelven, van escondidas cartas dulces y sentidas. - ¿Sí? - exclamó el príncipe - pues ya no volverán a sacar ropa de mi casa... Y enseguida dispuso que la lavandera fuese a su palacio en los días precisos.

Y cómo era lógico, llamaron a Margarita. Acudió la célebre lavandera, y en casa de los principies Frascheti fue tan bien recibida como en otros lugares principalísimos también. Sobre todo, la princesa quedó prendada de las cualidades de Margarita. -¡Cuánto me alegro de vuestra determinación! - dijo al príncipe su consorte;-con esa muchacha que ha venido queda mi ropa mucho mejor, y hasta yo misma, que jamás tuve afición a ciertas bajas ocupaciones, huélgome mucho ahora de acompañar en sus faenas a la lavandera. Es muy primorosa, muy alegre. Me regocija el alma con su charla continua y sus ocurrencias.

-Tate - pensó el príncipe; - esta Margarita se ha prestado a ser encubridora de mi esposa y por eso la complace tanto. Evitaré el peligro.

Y dispuso el príncipe que si Margarita quería seguir al servicio de su señora la princesa, había de acomodarse a vivir en aquel hogar del cual quedaba prohibida en absoluta la salida.

Margarita contestó que de muy buen grado se quedaría encerrada como las demás sirvientes y la dueña de aquella mansión; que era tanto el afecto y la lealtad que la inspiraba su señora, que por ella se sacrificaba a vivir entre cuatro paredes.

Cuando se supo esto la princesa no disimuló su regocijo, y el príncipe descansó.

Apenas corrió entre las mujeres de Roma la noticia de que la famosa lavandera se había quedado al servicio e los príncipes Frascheti, se alarmaron mucho, y hasta se propasaron a hablar de perfidias y de ingratitudes.

El caso fue que en cierto día el conde Asti habló con el príncipe Frascheti, en los siguientes términos:

-Permitidme, ,príncipe, que un hombre de mi linaje entretenga vuestra atención con asuntos de poco momento.

-¿De qué vais a hablarme?

-De vuestra lavandera.

-¡Cómo! ¡Me asombráis!

-Sabed que he descubierto un gran secreto que conviene a todos conocer, porque mucha parte de la nobleza romana ha sido víctima de un engaño cruelísimo.

-Proseguid, proseguid, conde.

-Margarita, la célebre lavandera, no es tal Margarita ni es tal lavandera.

-Entonces ¿es...?

-Lavandero. Es un joven disfrazado de mujer desde hace algunos años.

-¡Así dejaba tan blanca la ropa!

-Mientras acudió a varias casas que se disputaban sus servicios, no pudo descubrirse la superchería; hoy han cambiado las cosas...

Los dos aristócratas entregaron a la justicia a la supuesta Margarita. La princesa lloró al ver redoblados los celos del príncipe, el cual dijo: - ¡No me sirvió que la lavandera viniese aquí! Pues bien, para evitarme disgustos y deseando que mi hogar no tenga ninguna comunicación con el mundo, ni aún con los lavanderos, he dispuesto... ¡que llevemos siempre la ropa sucia!...

Vida Galante 1 de enero de 1899

EL PEOR SUPLICIO (Catulle Mendes)

-Señor, hay en la Tierra, entre los floridos laureles de un balcón, una joven, rubia, de ojos azules, que sueña mientras hojea un libro que tiene en la mano sin leerle. Id a verla, y ella os enseñará un nuevo suplicio, el más horrible de todos.

-Señor, hay en la Tierra, entre los floridos laureles de un balcón, una joven, rubia, de ojos azules, que sueña mientras hojea un libro que tiene en la mano sin leerle. Id a verla, y ella os enseñará un nuevo suplicio, el más horrible de todos.La Vida Galante. 26 de diciembre de 1898

sábado, 15 de agosto de 2020

NOCHEBUENA ARISTOCRÁTICA (Jacinto Benavente)

-¡Qué ocurrencia la de mi mujer! ¡Me aburren estas fiestas de familia! Tener que estar aquí toda la noche, sentado entre mi tía, la venerable condesa del Encinar del Valle y Josefina Montero, prima carnal, es decir, prima osea de mi mujer. ¡Por qué cuidado si está delgada! En cambio mi tía... ¡Para cuándo son los empréstitos! ¡Qué aburrimiento! Mi tía solo habla de comer y de beber y la primita... de arder. La una dice que el escaparate de Lhardy está hermoso estos días; la otra dice que Paul Bourget se amanera, que prefiere a Paul Hervieu. ¡Me vuelven loco! A estas horas estarán cenando en casa de la Chipilina. ¡Allí sí que se divertirán! ¡Si esta gente tuviera la feliz ocurrencia de marcharse temprano!

Así monolgueaba el dueño de la casa, el ilustre marqués de San Severino, y la primita espiritual a su vez pensaba: - ¡Qué idea la de mi prima! ¡Noche más aburrida! Mi primo es un bárbaro, no se le puede hablar de nada. A estas horas estará Federico en casa de los de Vivares. Allí si que hubiera ido yo de muy buena gana... ¡Pero la familia!... ¡Si Pilar hubiera sabido que yo no venía a su casa por ir a casa de los de Vivares!

La marquesa del Encinar del Valle grosse gourmande, opinaba como el sacerdote de la Bella Elena, que en la mesa de sus sobrinos había trop de fleurs y en cambio el menú dejaba mucho que desear. Muy artístico el espejo con marco de orquídeas, violetas y lilas blancas, muy caprichosa la góndola de porcelana de Sevres y los pastorcitos de Watteau mirándose en el espejo como en un lago amoroso del país azul de Citerea, pero los filets de volaille eran abominables.

La verdad, mejor le hubiera estado ir al reveillon de misses Bryan. Allí se comía.

La condesita del Robledal, figura elegantísima, de una raza soñada, exótica en todas partes como una quimera de artista, pensaba... en lo imposible; en una cita misteriosa con un ser ideal, en poesía sin palabras y en músicas sin sonidos, como los amores que ella soñaba, sin caricias, sin besos, aroma purísimo de flores inmarcesibles. ¡Triste condesita! ¡Cantos tropezones había dado, por ir mirando arriba! Aquella noche misma, con qué poco hubiera forjado un ideal, como niña que con un pedazo de trapo forma un muñeco y en él pone ternuras de madre. El trapo con que había formado su último muñeco, dormiría a la hora aquella o quizás estaría de cena con sus compañeros, en el cuarto de oficiales de un cuartel de húsares, pero de húsares de Pavía, con uniforme color de cielo... y allí, allí estaba fijo el pensamiento de la marquesita soñadora, mientras cenaba desentendida de cuanto la rodeaba.

A su lado Manolo Borines, con la cara congestionada y la expresión de vaguedad idiota del predestinado al reblandecimiento, pensaba como el marqués, en la Chipilina, en la juerga que habría en aquella casa y lo gustoso que se hallaría en ella. ¡Digo! ¡Qué mujeres! ¡La francesa había prometido bailarles una quqdrille con el grand ecart. Seis mil francos se había gastado en dessous para la circunferencia. ¡Y perder él aquello por cumplir con la marquesa! De reojo miraba al marqués como si quisiera decirle: - Si esto concluyera pronto, podíamos hacer una escapada, el marqués le comprendía y miraba el reloj impaciente.

Paco Noguera, literato de salón, protegido de los marqueses, que le costeaban las ediciones de sus poesías, pensaba con tristeza en sus hermanas, dos pobres muchachas que sufrían en casa mil privaciones mientras él brillaba en fiestas y en veladas aristocráticas. Dos tristes vidas sacrificadas para que él luciera; ellas planchaban con mil afanes las camisolas limpísimas del hermano; ellas vestían unas faldillas pardas y no podían salir a la calle bien abrigadas, para que él vistiera un frac bien cortado y se abrigara con gabán de pieles, y el poeta, brillante luz sostenida por el pábilo consumido de dos existencias sacrificadas, pensaba en ellas con remordimiento, pensaba en la cena miserable de sus pobres hermanas.

Lola Montera, pensaba en que Isidoro Torres cenaría en casa de la condesa de Foldelvalle, y en que la condesa quería casarle a todo trance con su hija... y en que ella debía estar allí o Isidoro en casa de los de San Severino, y los nervios alterados no la dejaban sosegar ni atravesar bocado... Y así todos, con el pensamiento lejos y el alma donde quisieran haber estado en cuerpo y alma.

Y la dueña de la casa, tan satisfecha de ver reunidas a su alrededor a las personas de su cariño. Sólo dos le faltaban, su hermana, la marquesa del Robledal, venerable señora, consagrada por entero a la devoción, una santa, una verdadera santa, y otra... de quien no quería acordarse, su cuñadito, el condesito de Santa Elena... de quien más valía no hablar... Pasaría la Nochebuena rodeado de toreros y perdidos en algún Colmado, ese estaba fuera de la sociedad... y de todo.

La marquesa, en su bondad placentera, no podía pensar que las dos personas que faltaban a su mesa aquella noche, eran las dos únicas personas felices. Una por sublime virtud, otra por los vicios más abyectos, eran las únicas que rompían la monotonía vulgar de la vida, las únicas que dejaban sobresalir su propia vida, sobre la vida impuesta por los demás, sacrificada a las conveniencias sociales.

La Vida Galante. 25 de diciembre de 1898

FRAGMENTOS DE UNA CARTA DE MUJER (Alphonse Daudet)

La Vida Galante, 11 de diciembre de 1898

¿CUÁL DE LOS TRES? (Eduardo Zamacois)

Faltaban tres cuarto de hora para llegar a Burdeos, y el joven ya tenía resuelto el difícil problema de besar, sin peligros, a aquella mujer; pero necesitaba estar a oscuras y la bendita luz resistía aún... El inglés continuaba imperturbable, con el frío semblante encerrado en el paréntesis de sus patillas rubias.

Faltaban tres cuarto de hora para llegar a Burdeos, y el joven ya tenía resuelto el difícil problema de besar, sin peligros, a aquella mujer; pero necesitaba estar a oscuras y la bendita luz resistía aún... El inglés continuaba imperturbable, con el frío semblante encerrado en el paréntesis de sus patillas rubias.La Vida Galante 4 de diciembre de 1898

viernes, 14 de agosto de 2020

LLUVIA A MEDIA NOCHE (Armando Silvestre)

La Vida Galante. 27 de noviembre de 1898.

jueves, 13 de agosto de 2020

LAS IRREPROCHABLES (Catulle Mendes)

Vida Galante 13 noviembre de 1898

miércoles, 12 de agosto de 2020

EL GATO (Antonio Palomero)

Baja el lobo del monte, callan los pájaros asustados por el frío, y al amor de la lumbre sueña el hombre con la gloria y la fortuna que alegran su espíritu como alegran el hogar las llamas de los viejos troncos que se consumen lentamente... En tanto, el gato realiza sus ideales, da su nota en el grandioso concertante del amor, y expresa sus esperanzas, sus celos, sus dolores como puede... ¡maullando!... ¡Qué antipáticos resultan sus maullidos! Y es que el amor molesta siempre, cuando no es uno mismo quien lo canta... También lo canta el gato, a su manera, y, más feliz que nosotros, ha podido reglamentar la pasión dedicándola algunos días del año solamente.

Todos los animales trabajan, todos son útiles: los que viven en compañía del hombre le prestan eminentes servicios o le dan sus productos y su vida... Hasta el perro que guarda la casa y el pájaro enjaulado que alegra con sus trinos las horas tristes, todos hacen algo en beneficio del hombre, todos trabajan y son útiles... ¡Solo el gato descansa siempre y para nada sirve!... Ni siquiera ya muerto, puede utilizarse... Se le llora sinceramente, y como va unida su memoria a tantos recuerdos agradables de la casa, se le diseca colocándole después en la consola o en el centro rodeado de retratos familiares.

¡Para nada sirve!... Y sin embargo, para él son todos los mimos y caricias, para él todos los cuidados del hogar donde se alza el trono de su grandeza. Convencido de su importancia pasea majestuosamente su figura, que cuida con refinamiento de mujer coqueta... Nada le falta; el plato favorito, los restos del festín, la ventana donde toma el sol, la lumbre para desentumecer sus miembros y el regazo donde entregarse al sueño, están siempre dispuestos para él... Si por casualidad se le irrita, araña; si se le festeja no nos acaricia, se acaricia con nosotros, y cuando se digna hacer algo, es la caza su única ocupación, de la que él nada más saca provecho... ¡Hermosa vida, a ninguna otra comparable! Por eso, sin duda, el gato tarda tanto en morirse; por eso dicen que tiene siete vidas... ¡Le va aquí tan ricamente que le cuesta mucho trabajo despedirse!

¡Yo te admiro hermoso animal! Te admiro porque posees el secreto de la existencia, la filosofía suprema buscada por el hombre con angustia infinita desde que abre sus ojos a la luz... Te admiro porque eres el ser más feliz de los seres de este mundo... Y sobre todo, te admiro porque simbolizas la Pereza y el Egoísmo... ¡Esos dos grandes y santos Ideales, perseguidos por la humanidad a través de los siglos!

martes, 11 de agosto de 2020

EL CORNETÍN ENAMORADO (Luís Taboada)

I

Sí, este traje de Pierrot me sienta

perfectamente.

La careta infundirá valor en mi ánimo y

podré decir a Mariquita todo lo que siente mi corazón.

Va al baile; me lo ha dicho su doncella

a quién logré sobornar con el oro: por cuatro pesetas me ha puesto en

antecedentes. Mariquita llevará un capuchón negro con lazos de color rosa. ¡Qué

noche más feliz voy a pasar!... Podré extasiarme contemplando aquellos ojos menudos

como piñones y aquellos pies grandes y rasgados, digo, al revés…

¡Caramba! ¡Qué daño me ha hecho el

barbero! Por querer esmerarse, me ha dado un corte junto a la barbilla que me escuece

de una manera…

¿A ver cuánto dinero me ha quedado? Seis

duros. Sí, tengo lo necesario para comparar el billete, los guantes, los

bombones y un ramo de violetas. Le regalaré el ramo, emblema de mi pasión

modesta y sencilla. ¡Ay Mariquita de mi alma! ¡Qué noche más hermosa vas a

proporcionarme!

–¿Cómo?

–No se permiten caretas en los establecimientos públicos, y menos de noche.

–Pero…

–Quítesela V. o voy por la pareja.

–Bueno, hombre; me la quitaré, también es fuerte cosa que no pueda uno conservar el incógnito… A ver: Tráigame V. una copa de coñac del mejor. (Pausa).

El mozo.- Este billete de cinco duros es falso.

–¿Falso?

–Queda V. detenido.

–¿Qué dice V.? ¡Protesto! Esto es un abuso. ¡Yo soy un joven de bien!

Un

transeúnte.-

¿Se ha puesto V. malo?

–No es nada; que me he torcido un

tobillo.

–¿A ver? ¿Quiere V. que le lleve a su

casa?

–No, no se moleste.

–¿Es aquí dónde siente V. el dolor?

–¿En la cintura? No, no señor; yo el

tobillo lo tengo más abajo, cerca del pie.

–Vaya, pues me alegraré que no sea cosa

de cuidado.

–Muchas gracias.

–Abur… y diviértase.

¡Cielos! ¡Ese bribón me ha robado las dos pesetas que me quedaban! Era un timador. Por eso me buscaba el tobillo junto al chaleco. ¿Y qué hago yo ahora sin un cuarto? Felizmente Mariquita no exigirá de mí que la convide a cenar. ¡Ella tan decente!... ¡Canastos! Como me duele el pie! Pero todo eso terminará cuando la vea, cuando la hable, cuando la diga todo lo que la quiere mi corazón…

–Mascarita, ¿quieres bailar?

–Con mucho gusto.

–(Es su voz, sí; su voz encantadora.

Cada silaba resuena en mi corazón como una sonata de Chopin.)

La

orquesta.-

Chin, chin, tarará, tararira.

La del dominó.- Lo mejor será que nos sentemos,

porque me amareo

El pierrot enamorado.- Sentémonos si así

te place… (Pausa) Mascarita: estoy

loco de amor.

–¿Qué dice usté?

–Que estoy enamorado como un demente. Ansiaba

que llegase este día para revelarte mi pasión. Yo soy Aquilino.

–¿Qué Aquilino?

–El que ronda tu calle, el que sigue tus

pasos, el que toca el cornetín en Talia.

–¿Pero, qué dice usted? ¿Sa vuelto usted chiflao?

(Un

hombre disfrazado de moro oye las últimas palabras de la máscara del dominó y

se acerca al grupo)

–Oiga usted – dice al pierrot –¿qué está

usted hablando con esa señora?

El

pierrot.-

¿Cómo? ¿Es a mí esa pregunta?

El

moro.-

¿Sa creio usté que esa señora es

alguna desas?

El

pierrot.-

¿Es algún delito amar?

El

moro.-

Toma amores. (Bofetada)

El

pierrot.-

¡Bárbaro!

El

moro.-

Toma, bárbaro. (Trompada.)

El

pierrot.-

Defiéndame usted, Mariquita.

La

del dominó.-

¿Mariquita? ¡Si yo me llamo Ugenia!

El

pierrot.-

¿Eugenia?

El

moro.-

(Arrancándole la careta al pierrot.)

Quiero verle la cara a este señorito.

El

moro y la del dominó.-

(Retrocediendo.) ¡Calla! ¡El vecino

del piso cuarto!

El

pierrot.-

(Dejando caer los brazos con desaliento.)

¡Cielos! ¡El portero y su mujer!

La Vida Literaria 7 de enero de

1899 nº 1.